Introduction

Dans un monde où l’information circule à un rythme effréné et où la politique nous clive et nous éloigne les uns des autres, comment renouer avec une mobilisation collective sur nos grands enjeux de société ?

À l’occasion d’une interview pour le livre "Mobilisation Générale" de Clément Pairot, j’ai partagé mes réflexions sur la rhétorique et son rôle central dans la transformation sociale.

À travers des témoignages d’expert·es comme Clément Sénéchal (ex-Greenpeace) ou Sarah Durieux (ex-Change.org), cet ouvrage, à paraître au printemps 2025, explore les clés pour inspirer, persuader et engager davantage de citoyen·nes à prendre part à la politique, dans le sens "faire société".

Car un·e citoyen·ne éclairé·e et engagé·e est déjà la première étape d'un changement de société.

Alors, pour terminer 2024, je trouvais ça intéressant de te partager un article un peu spécial, une réflexion qui donne matière à penser (et à débattre entre 2 bûches au café).

Voici des pistes pour comprendre pourquoi et comment mobiliser, avec des mots qui, bien choisis, peuvent changer le monde.

Premier degré.

Éloquence, rhétorique, convaincre, persuader ?

Lors de cette interview Clément Pairot m'a posé plusieurs questions :

Quelle est la différence entre l’éloquence et la rhétorique ?

La rhétorique est une pratique qui existe depuis la Grèce Antique, théorisée entre autres par Aristote (voilà pourquoi "Harry Stote" c'est notre mascotte chez Panache).

Elle consiste à sélectionner ses mots et ses idées, puis à les organiser dans des discours, afin de mettre un public en action.

C’est l’art d’être convaincant·e et persuasif·ve.

Par conséquent, la rhétorique ne se limite pas au champ de l’oralité, elle est précieuse aussi à l’écrit. Elle vise un passage à l’action. Il n’y a pas de rhétorique sans “call to action”.

En parallèle, l’éloquence, c'est l’art de bien parler, même pour ne rien dire. L’éloquence, c'est le style, la forme, les émotions, même quand il n’y a pas de volonté de faire passer à l'action.

On confond parfois les deux, car, à l’oral, la rhétorique a besoin d’éloquence pour toucher le public.

Donc, pour parfaitement mobiliser à l'oral, il est judicieux d'être un·e rhétoricien·ne éloquent·e.

Si tu souhaites en apprendre davantage on a écrit un article sur Comment choisir entre Rhétorique ou Éloquence ?

Quelle est la différence entre convaincre et persuader ?

Depuis l'Antiquité, pour créer l'adhésion au sein de son auditoire, il faut allier trois choses : Logos, Pathos et Ethos.

- On convainc par le Logos, c’est la logique factuelle et rationnelle, les preuves (ex : d’après le rapport du GIEC…).

- On persuade par le Pathos, c’est ce qui relève des émotions (ex : une image de Valence inondée, ton éloquence).

- On emporte l’adhésion avec l’Ethos, c'est l’image et la crédibilité qu’accorde l’audience à la personne qui s’exprime. Toi, en short à paillettes.

Pour avoir plus de détails sur L'Ethos, le Logos et le Pathos voici cet article sur Le triangle d'Aristote pour faire adhérer à tes idées.

Convaincre, c’est bien, mais c’est insuffisant.

Nous sommes tous convaincus de choses que nous n’appliquons pas dans nos comportements au quotidien : manger cinq fruits et légumes par jour, passer moins de temps sur nos téléphones, ne pas fumer… agir contre le changement climatique.

La persuasion ne vise pas le changement d’opinion, mais le changement de comportement en s’appuyant sur nos émotions.

C’est peut-être contre-intuitif, et cela peut sembler frustrant, mais nous sommes post-rationalisants. C'est-à-dire, nous agissons par et pour nos émotions, puis nous justifions a posteriori nos actions par des arguments rationnels, car chacun a besoin de voir un sens logique à son action.

C’est notamment ce qu'ont démontré les travaux du neurologue Antonio Damasio dans les années 1990 et son livre "L'erreur de Descartes" : la prise de décision est principalement émotionnelle, on la rationalise après coup. On agit grâce aux émotions.

Cela ne veut pas dire que nous sommes irrationnels, mais que prendre des décisions rationnelles demande un effort supplémentaire.

Daniel Kahneman résume cela dans son livre "Système 1, Système 2", dont le titre anglais est bien plus parlant : "Thinking, fast and slow".

La réflexion prend du temps et de l’énergie (c’est le système 2), alors que d’autres actions sont prises avec automatisme (c’est le système 1).

Par exemple, quand tu es sur un site de réservation de voyage et que ça affiche qu’il ne reste qu’une seule place, tu achètes sans réfléchir. On parle d'ailleurs d’un achat "coup de cœur", mais pas d’achat "coup de cerveau", CQFD.

En résumé, nous sommes des êtres émotionnels dotés d’une fonction logique que l'on décide ou non d'utiliser.

Comment cela éclaire l’évolution de la scène politico-médiatique aujourd’hui ?

Face à la surabondance d’informations et l’impossibilité de tout vérifier, nous sommes poussés à faire des choix simplistes pour économiser de l’énergie à notre cerveau (c’est le système 1 / système 2) : partir du principe que tout est faux, que tout est vrai, ou choisir ses sources et s’y tenir.

Cela explique pourquoi, la vérité n’étant plus un enjeu central, des politiciens comme Trump peuvent être élus en jouant exclusivement sur des émotions primaires :

- La survie

- La peur

- La colère

- Ou le divertissement

Nous évoluons dans un contexte où le rythme d’informations est effréné et l’exigence logique et intellectuelle appauvrie. Les fake news en sont l’illustration parfaite.

Conséquence : le Logos est mis en dormance et le Pathos et l’Ethossont encore plus déterminants.

Le passage du FN au RN est symptomatique de cette évolution : Marine Le Pen qui joue avec ses chats, Bardella qui a l’air sympa sur TikTok…

De manière générale, quand chacun·e de nous scrolle sur les réseaux sociaux, nous ne sommes clairement pas en système 2, on absorbe avec passivité.

Ce qu’imaginait Orwell dans son roman “1984” se déroule actuellement sous nos yeux ; l'appauvrissement du langage, la novlangue, les métaphores pour manipuler la réalité…

Le langage structure la pensée, il est primordial.

Appauvrir le langage facilite la manipulation de la population.

Pourtant, pour nourrir le Logos, il y a des mesures simples que l’on pourrait mettre en place pour rendre plus saine la vie politique.

Par exemple, sur le rapport à la vérité. On pourrait instaurer d’avoir un différé de 10 minutes pour tous les débats télévisés. Dès qu’un·e politique déclare quelque chose, les fact-checkers s’activent en régie et produisent la confirmation ou le démenti qui s’affiche sur le live-différé, et à la fin du débat, on conclut en affichant les scores de probité intellectuelle.

Rien qu’en faisant ça, on pourrait nourrir l’esprit critique de chacun·e au quotidien, et redonner une place au Logos.

Quand on voit le niveau de technologie déployé pour analyser les matchs de foot…

Pourquoi cela n’est pas transposé dans les débats politiques ? Et toutes les prises de parole médiatisées de manière générale ?

Il y a une autre hypothèse, assez inconfortable, mais qu’on ne peut pas écarter.

Celle selon laquelle, "nous" en tant que peuple, aimons à nous raconter que si notre situation actuelle est inconfortable, c’est à cause d’un coupable intouchable.

Notre premier bourreau, ce sont les gens du pouvoir, et on se sent impuissant face à eux.

C’est l’hypothèse de La Boétie dans son essai “Discours de la servitude volontaire” (1549). D’après lui, les peuples acceptent la tyrannie et la domination, souvent sans contrainte directe. À quoi bon muscler son esprit critique, car de toute façon rien n’y changera. Et pourtant, “les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux”.

Quel lien y'a-t'il entre rhétorique et esprit critique ?

La rhétorique, ce n’est pas seulement puissant pour construire des discours, mais aussi pour analyser et décrypter les discours des autres.

La rhétorique, c'est à la fois une épée et un bouclier. Une arme pour être plus efficace et une protection face aux techniques fallacieuses.

C’est pourquoi il est essentiel de se former à la rhétorique, même quand on ne cherche pas à convaincre les autres, ne serait-ce que pour se prémunir d’être influencé par n’importe quoi.

Se former à la rhétorique, ce n’est pas viser à manipuler les autres.

Un couteau n’a pas été créé pour tuer un autre humain, mais pour chasser, découper… et parfois son usage est détourné.

La rhétorique a été créée à l'origine pour permettre aux citoyens d'Athènes de se défendre eux-mêmes au tribunal… c’est à celui ou celle qui s’en sert de décider de son usage.

Reste que si tu ne l'utilises pas, d’autres le feront à ta place et contre toi.

{{cta-pap-clair="/cta"}}

Pourquoi est-ce que la notion d’éléments de langage est si décriée ?

Quand tu prépares une prise de parole, depuis Quintilien, au 1ᵉʳ siècle après JC, il y a un certain nombre d’étapes clés : la sélection des messages, leur organisation… et le choix des mots.

Des mots choisis changent les émotions qui sont convoquées.

> N'hésite pas à lire Les 6 étapes de Quintilien pour délivrer une prise de parole réussie.

Quand je te dis “viens, on va faire un bon gueuleton”, “on se fait un petit dîner”, ou “allez, on termine les restes chez moi”, cela génère trois images et émotions totalement différentes et pourtant dans les 3 cas, on mangera.

Si les messages sont les ingrédients, leur organisation, la recette, les éléments de langage, c’est le dressing, et c’est déterminant.

On finit toujours par choisir des mots plutôt que d’autres, alors autant les choisir avec conscience et efficacité.

Et il faut reconnaître que l’extrême-droite est malheureusement très forte à ce sujet avec des :

- Euphémismes (“préférence nationale” plutôt que “exclusion des étrangers”)

- Anticatastases (“Nous ne sommes pas xénophobes, nous sommes simplement attachés à la préservation de notre identité nationale”)

- Double-pensées (“Défendre nos traditions, c’est faire preuve de modernité”).

Pour creuser le sujet, il y a un excellent livre de Clément Viktorovitch “L’art de ne pas dire” qui illustre parfaitement le soin apporté en politique sur des éléments de langages qui leur sont favorables. Peu importe les partis politiques.

> Tu peux développer ton impact à l'oral avec cet article Comment choisir les bons mots pour les bons messages ?

Si la justice sociale et climatique peinent à gagner, c’est plus un problème d’idées ou de forme ?

L’extrême-droite, de Trump à Le Pen, fait deux choses.

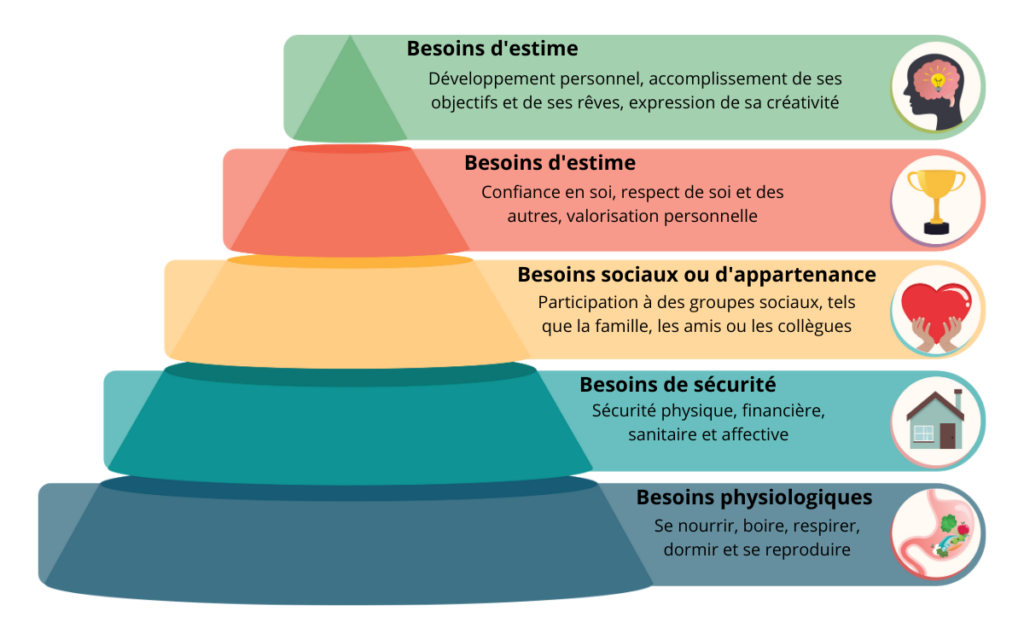

D’une part, elle se focalise sur des besoins qui sont à la base de la Pyramide de Maslow (= la pyramide de nos besoins) : la sécurité, le pouvoir d’achat et l’alimentation, etc. Voir l'image ci-dessous.

D’autre part, l'ED désigne un ennemi identifiable : l’étranger. Le fait d’avoir un ennemi identifiable et accessible facilite la compréhension, rend les leviers d'actions concrets.

Du côté de la justice sociale et climatique, d’une part, nous approchons des sujets évidemment légitimes, mais relativement élevés dans la pyramide de Maslow (l’émancipation, l’égalité, l’accomplissement, la considération des autres).

D’autre part, pour les autres sujets pourtant vitaux comme le péril écologique, nous acceptons un cadrage qui ne désigne aucun ennemi, ce qui rend plus difficile de le saisir à bras-le-corps.

Quand on titre “La ville de Valence a subi des inondations”, personne n’est responsable. Si on dit “Le pays a augmenté les risques d’inondations et les décisions politiques ont empêché une prévention de qualité” c’est autre chose.

Un coupable est identifié, une mobilisation peut se lancer.

Un troisième écueil fréquent, chez les militant·es progressistes, est dans le choix des émotions convoquées.

Souvent, par réflexe, car c'est l'émotion dominante, on cherche à transmettre des émotions de colère.

La colère, cela marche pour les allié·es, mais pas pour les opposant·es et indécis·es pour qui les émotions qui peuvent mobiliser sont soit la peur, soit les émotions positives.

Face à des indécis·es, la colère dessert.

Conseil, si tu te retrouves attaqué sur ta volonté de retourner à l'âge de pierre, l'enjeu n’est pas de te défendre en argumentant, ou en explosant de colère, mais de décrédibiliser l’autre, faire de l’autodérision.

Enfin, le gros problème des engagé·es pour la justice sociale et climatique, c'est leur syndrome du bon élève : factuel, rationnel. On s’y raccroche alors qu’il faut certes le chérir, mais ne pas s’y limiter.

> Tu cherches à motiver l'autre à être plus écolo alors lis cet article 3 techniques pour ne pas desservir la cause écologique quand tu en parles.

Comment ne pas se résigner et lancer une mobilisation générale ?

Pour toutes les personnes que tu vas rencontrer, le premier mode de contact sera la communication orale.

La base de tout changement de société passe par des prises de parole.

On le voit bien sur les réseaux sociaux, le format vidéo a un succès bien plus fort, et l'ED remporte des voix via ces canaux.

L'écrit demande un effort comparé à visionner une vidéo de 30 secondes (d'ailleurs merci de me lire en ce moment-même, car moi, j'aime bien écrire).

Donc, on a besoin de créer une armée de citoyen·ne·s correctement outillé·es dans leur prise de parole pour savoir mieux engager les autres, et correctement protégé·es de la désinformation par un esprit critique affûté.

La qualité première pour convaincre, c'est de comprendre les bonnes raisons qu'à l'autre de penser ainsi.

Donc, paradoxalement, on ne convainc pas en imposant son opinion, mais en écoutant pour de vrai, en reformulant, en cherchant les raisons de leurs opinions.

C'est plus lent oui.

Mais même toi, tu ne changeras pas d'avis en 30sec si quelqu'un te dit que tu te trompes depuis toujours.

On se demande souvent Pourquoi veut-on toujours avoir raison ? (article)

Plus de gens formés à la rhétorique, c’est plus de gens qui mobilisent leur Logos et savent ne pas être dépassés par leur Pathos, qui sont plus souverains dans leurs choix et moins exposés aux manipulations.

Avec plus de rhétorique et d’esprit critique, il est encore temps de sortir de cette situation orwellienne.

D'ailleurs, il y a la formidable chaîne L'Esprit Critique qui est en pleine campagne de crowdfunding pour proposer un parcours... d'esprit critique.

PS : j'adorerais les rencontrer, car c'est génial ce qu'ils font, ça fait un énorme écho avec la mission qu'on se donne dans Panache, si jamais quelqu'un les connait pour une mise en relation, merci beaucoup.

Conclusion

La rhétorique et l’éloquence sont des outils puissants pour mobiliser, convaincre et persuader.

Choisir les bons mots, comprendre leurs effets émotionnels et les utiliser à bon escient peut transformer une simple prise de parole en un appel à l’action.

Mais, plus encore, la rhétorique nous permet de naviguer dans un monde saturé d’informations, de prendre du recul face à la manipulation et de renforcer notre esprit critique.

Alors, si tu veux vraiment faire bouger les choses, il ne suffit pas de parler, il faut parler de manière à faire réagir.

Forme-toi, affûte ton art oratoire, et surtout, fais de la rhétorique un allié dans tes prises de parole, qu'elles soient écrites ou orales.

Passe de bonnes fêtes de fin d'année, et muscle ton Logos Robert.

Julien de Sousa, et toute l'équipe Panache.

Abonne-toi à notre newsletter mensuelle pour recevoir 1 article complet / mois.

{{cta-pap-opportunity="/cta"}}

Aller plus loin

Voici les réponses aux questions qui nous reviennent le plus. Si tu en as d'autres, entre en contact avec nous pour en savoir encore plus.

Quels sont les principes de la rhétorique pour influencer les comportements sociaux ?

La rhétorique, dans son essence, est l’art de convaincre et de persuader. Elle repose sur trois principes fondamentaux que chaque orateur doit maîtriser pour influencer efficacement les comportements sociaux : Logos, Pathos et Ethos. Ces trois éléments sont souvent appelés le "Triangle de la persuasion" et se trouvent à la base de toute prise de parole impactante.

- Le Logos : Il s'agit de l'argumentation logique, des faits, des chiffres, des preuves concrètes qui viennent soutenir un discours. En matière de mobilisation sociale, ce principe permet de structurer des arguments solides qui apportent une crédibilité incontestable.

- Par exemple, l'utilisation d’études scientifiques ou de rapports d'experts pour démontrer la réalité d’un problème social ou environnemental.

- Par exemple, l'utilisation d’études scientifiques ou de rapports d'experts pour démontrer la réalité d’un problème social ou environnemental.

- Le Pathos : Ce principe fait appel aux émotions. Il s'agit de connecter avec le public sur un plan affectif, d'éveiller des sentiments qui vont non seulement capter l'attention, mais aussi susciter l'engagement.

- Par exemple, l’évocation d'histoires poignantes ou d'images fortes qui provoquent la compassion, la colère ou la peur, et qui incitent à l’action.

- Par exemple, l’évocation d'histoires poignantes ou d'images fortes qui provoquent la compassion, la colère ou la peur, et qui incitent à l’action.

- L'Ethos : C'est l'image de l'orateur lui-même. Un orateur crédible, respecté et authentique, qui inspire confiance, aura plus de pouvoir pour influencer son auditoire. Dans le contexte de la mobilisation sociale, il est crucial que l'orateur incarne les valeurs qu'il défend pour renforcer la légitimité de son discours.

Ces principes, lorsqu'ils sont utilisés en synergie, permettent de captiver l'attention, de convaincre, puis de pousser à l'action, ce qui est crucial pour influencer les comportements sociaux.

Pourquoi les émotions sont-elles cruciales dans la mobilisation sociale ?

Les émotions sont l'un des leviers les plus puissants pour engager une audience. Elles agissent bien plus rapidement que la raison et ont un impact direct sur la prise de décision. En tant que formateur en prise de parole, je vous encourage à comprendre que l’émotion est le moteur qui pousse à l’action, même avant la rationalisation. Voici pourquoi les émotions sont indispensables dans la mobilisation sociale :

- L'émotion prime sur la raison : Les recherches en neurosciences, notamment celles d'Antonio Damasio, ont montré que les décisions humaines sont largement influencées par les émotions. Avant même que nous ne justifiions notre choix par des arguments rationnels, c’est souvent notre ressenti qui détermine notre réaction. C’est ce qu'on appelle "le post-rationalisme".

- Par exemple, face à une crise climatique, c’est la peur de l’avenir ou la compassion pour les victimes des catastrophes qui provoquent un changement de comportement, bien avant les arguments scientifiques.

- Par exemple, face à une crise climatique, c’est la peur de l’avenir ou la compassion pour les victimes des catastrophes qui provoquent un changement de comportement, bien avant les arguments scientifiques.

- Les émotions créent un lien humain : L’engagement pour une cause sociale ou environnementale ne se fait pas uniquement sur la base d’arguments froids, mais surtout à travers une connexion émotionnelle avec le problème. L'évocation d’une injustice sociale ou d’une situation de crise peut déclencher un fort sentiment de solidarité, de révolte ou d’urgence. Ce lien émotionnel est ce qui incite à agir, à se mobiliser, à faire un don, ou à rejoindre un mouvement.

- Les émotions facilitent la mémorisation : Les émotions rendent les messages plus mémorables. Un discours qui touche profondément l’auditoire par la colère, l’empathie ou l’indignation restera ancré dans l’esprit des personnes bien plus longtemps qu’un discours purement rationnel. Ce sont ces émotions qui motivent une personne à parler à d’autres, à relayer un message ou à s’engager.

Comment la rhétorique peut-elle renforcer la justice sociale et climatique ?

La rhétorique a un rôle fondamental à jouer dans la promotion de la justice sociale et climatique, car elle permet non seulement de sensibiliser le public à ces enjeux, mais aussi de mobiliser les individus et les communautés à agir de manière concrète.

- Sensibilisation et mise en lumière des injustices : Un bon orateur utilise la rhétorique pour mettre en évidence les inégalités sociales et climatiques. En faisant appel au Logos, il présente des données, des rapports et des faits qui révèlent l'ampleur de ces injustices.

- Par exemple, l’impact des inégalités économiques sur les communautés vulnérables ou les effets des changements climatiques sur les populations les plus pauvres. Cette approche rationnelle crée une prise de conscience collective.

- Par exemple, l’impact des inégalités économiques sur les communautés vulnérables ou les effets des changements climatiques sur les populations les plus pauvres. Cette approche rationnelle crée une prise de conscience collective.

- Création d’un sentiment d’urgence à travers le Pathos : La mobilisation pour la justice sociale et climatique nécessite souvent de susciter un sentiment d’urgence. L’utilisation d’histoires émouvantes et d’exemples poignants fait appel à l'émotion du public.

- Par exemple, un discours sur les enfants affectés par la pollution dans les quartiers pauvres ou les populations déplacées par les catastrophes climatiques peut créer une réaction émotionnelle forte, incitant les gens à agir.

- Par exemple, un discours sur les enfants affectés par la pollution dans les quartiers pauvres ou les populations déplacées par les catastrophes climatiques peut créer une réaction émotionnelle forte, incitant les gens à agir.

- L’Ethos comme modèle de leadership : Dans le domaine de la justice sociale et climatique, la crédibilité de l’orateur est primordiale. L’orateur doit incarner les valeurs de justice, d’équité et de responsabilité. En adoptant une posture éthique, en agissant en faveur de la cause et en devenant un modèle à suivre, l’orateur inspire et mobilise son auditoire. Il montre qu’il ne s’agit pas seulement de parler des enjeux, mais de les vivre au quotidien. Cela renforce la confiance du public et encourage l’action collective.